Comprendre les enjeux de la dette publique

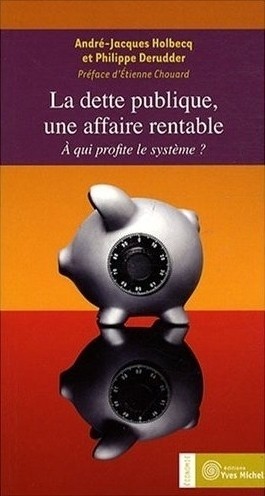

En ces temps d’hystérie collective sur la dette de l’Etat, « La dette publique, une affaire rentable », livre coécrit par A-J Holbecq et publié en 2008, dont la deuxième édition vient de sortir, est un livre essentiel.

Un peu d’histoire

« Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu’il y aurait une révolution avant demain matin » : c’est par cette citation d’Henry Ford que commence cet essai court et percutant. Les auteurs présentent un bref historique de la monnaie et des banques. Si les premières traces de monnaie métallique remonte à plus de 2500 ans en Grèce, la monnaie papier est apparue en Chine au 8ème siècle.

Jusqu’au 19ème siècle, les monnaies reposent sur l’or ou l’argent mais leur rareté conduit à de nombreuses dévaluations, à l’utilisation d’alliages. Le papier-monnaie est inventé au 17ème siècle, sous l’impulsion d’un Suédois. En 1694, la première banque centrale est créée en Angleterre. Le 19ème siècle voit apparaître le monopole d’émission d’Etat. La 1ère guerre mondiale mettra fin à la convertibilité de nombreuses monnaies. Le Royaume Uni y renoncera en 1931, les Etats-Unis en 1971.

La Banque de France est fondée en 1800. Ses deux cent actionnaires les plus importants constituent l’Assemblée Générale et les statuts impériaux resteront en place jusqu’en 1936. Le Front Populaire met la banque sous l’autorité du gouvernement mais elle ne sera pleinement nationalisée que le 2 décembre 1945. En janvier 1973, ses statuts sont réformés par l’article 25 : « le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France ».

Cette interdiction de financer l’Etat est complétée par l’indépendance accordée en août 1993 par le gouvernement d’Edouard Balladur. Les différents traités européens confirmeront cette double orientation puisque l’article 104 du traité de Maastricht (devenu article 123 du traité de Lisbonne) précise : « il est interdit à la BCE et aux banques centrales des Etats membres (…) d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit » à toute institution publique.

Le problème de la création monétaire

Ils soulignent que « si le prêteur a prélevé cette somme sur son épargne, il est juste qu’il en reçoive rémunération puisqu’il n’aura pas la disponibilité de cet argent jusqu’à échéance du prêt, outre le risque de ne pas être remboursé ». Ils rappellent que la monnaie est un « instrument de mesure, instrument de réserve de valeur et instrument de paiement » et « une convention sociale reposant sur la confiance, elle n’a d’autres valeurs que celle que nous lui accordons ».

Les auteurs montrent que depuis le 1er janvier 2001, la masse monétaire M1 (billets, pièces et dépôts à vue) de la zone euro a progressé de 11,5% par an contre 4,5% pour la croissance nominale du PIB. Elle représentait 4691 milliards d’euro en octobre 2010. M3 atteint 9475 milliards, soit à peu près l’équivalent du PIB. Ils dénoncent l’idée « que l’argent existe comme un gâteau dont la seule question est de savoir comment le repartir entre les convives ».

Or, « aucune loi physique n’empêche un Etat, une Banque centrale ou de second rang, de créer toute la monnaie nécessaire ». Et en réalité, « la monnaie en circulation a été créée ex-nihilo par les banques commerciales, sous forme de crédits aux ménages, aux entreprises et aux Etats ». Les auteurs posent deux problèmes : le premier est que « ce sont les crédits qui permettent les dépôts, et non l’inverse » et le second le « droit exclusif » des banques commerciales à créer la monnaie.

Les auteurs expliquent que « la masse monétaire, constituée essentiellement par la monnaie scripturale, s’accroît donc lorsque les flux de remboursement sont inférieurs aux flux des crédits nouveaux » et soulignent que les intérêts imposent une croissance de la masse monétaire. Ils notent que la Banque centrale ne détient pas le privilège de la création monétaire. Son rôle consiste à règlementer le système et à être le prêteur de dernier ressort, comme nous le constatons depuis trois ans.

Comme dans leur dernier ouvrage, les auteurs ont recourt à des petites histoires, des analogies qui éclairent particulièrement bien leur propos. Ce faisant, ils ont fait de ce livre un essai accessible à tous et très pédagogique. Je reviendrai demain sur les conséquences de la privatisation de la création de la monnaie.

Source : « La dette publique, une affaire rentable », A-J Holbecq et P Derudder, Editions Yves Michel

15 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON